Novorusskii, Tiuremnyi Robinzony

М. В. НОВОРУССКИЙ, ТЮРЕМНЫЕ РОБИНЗОНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1928

Второе издание

Милому моему сыну Люсику приношу эту краткую повесть о долгих мучительных днях безнадежного одиночества.

25 августа 1925 года.

ПОВЕСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

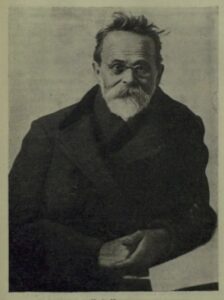

М. В. НОВОРУССКИЙ

ТЮРЕМНЫЕ РОБИНЗОНЫ

С очерком Веры Фигнер и примечаниями Н. А. Морозова

обложка М. ЦЕХАНОВСКОГО

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА ЛЕНИНГРАД 1928

Д, 31. Гиг. № 27901/л

Ленинградский Областлит № 17620

13 1/2 л. Тираж 10000

…Мы жили в тесном застенке, где виден клочок неба; ходили по земле, пространство которой исчислялось шагами…

(М. В. Новорусский, Записки Шлиссельбуржца.)

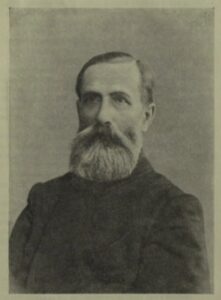

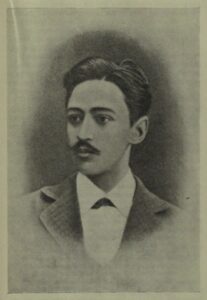

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ НОВОРУССКИЙ

После революции 1917 года, каждое лето, по воскресеньям, тысячи граждан отправляются на пароходе вверх по Неве к истокам ее из Ладожского озера, к тому месту, где лежит островок с крепостью Шлиссельбург. За эту крепость несколько веков русские боролись со шведами, пока более двухсот лет тому назад она не была окончательно закреплена за Россией при Петре I. От него она и получила свое название — «Шлиссельбург» — Ключ-город, вместо прежнего названия — «Орешек». И с тех пор, как она была завоевана, русские цари и царицы сделали из нее тюрьму для тех, кто боролся за свободу русского народа.

В этой крепости, с 1887 по 1905 год, когда революция освободила его, содержался в течение восемнадцати с половиной лет Михаил Васильевич Новорусский, написавший книжку «Тюремные Робинзоны». Я, как товарищ и друг Михаила Васильевича, хочу познакомить тех, кто будет читать эту книжку, с его жизнью и личностью, потому что книжка эта печатается тогда, когда его уже нет в живых: в ночь с 20 на 21 сентября 1925 года он скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг, в полном расцвете своих духовных сил.

Михаил Васильевич Новорусский по рождению принадлежал к сельскому духовенству и детство провел

9

10

в деревне в условиях крестьянской жизни. Это дало ему хорошее знание народа и понимание нужд трудящихся. Его отец был псаломщиком в селе Новая Русса, Демянского уезда Новгородской губернии. «Первоначальное воспитание я получил на улице», — говорил Михаил Васильевич. Весь день с другими ребятишками он гонялся по болотам, рыскал по лесу или проводил время на реке. Когда он подрос, отец отвез его в уездный город в духовное училище, а по окончании его он поступил в семинарию и затем в духовную 1 академию в Петербурге. Юноша он был способный, и начальство надеялось, что по окончании академии он поступит в монахи и сделается архиереем. Но ему было суждено другое.

Как студент академии, он участвовал в землячестве и был депутатом в союзе землячеств. По этим делам у него завязались знакомства со студентами других петербургских учебных заведений, и, между прочим, он познакомился с Александром Ульяновым, братом Владимира Ильича Ульянова-Ленина, революционером и членом тайного кружка, замышлявшего покушение на царя Александра III. Однажды Александр Ильич спросил Михаила Васильевича, нельзя ли на его квартире приготовить несколько фунтов взрывчатого вещества— динамита для ручной бомбы, которую члены кружка предполагали бросить в Александра III. Михаил Васильевич, хотя не был членом кружка, но знал многих из них и сочувствовал революционной борьбе с самодержавием. Поэтому он дал свое согласие, и у него на квартире динамит был приготовлен, посуда же, в которой приготовляли динамит, осталась в квартире и не была увезена. Заговор против царя был раскрыт; пять человек участников были казнены, в числе их и А. Ульянов; восемь человек сосланы в Сибирь, а Михаилу Васильевичу, у которого при обыске нашли посуду, смягчили приговор

10

11

и смертную казнь заменили пожизненным заключением в Шлиссельбургскую крепость, куда его и привезли вместе с другим осужденным по этому делу — Иосифом Лукашевичем (1887).

Михаил Васильевич вступил в крепость молодым человеком, политические убеждения которого еще не сложились. Он сочувствовал положению крестьянства, всей предыдущей жизнью был связан с ним, во все время учения поддерживал дружеские отношения с деревенскими товарищами детства. Но до ареста не успел еще целиком посвятить себя революционной борьбе, и к участи своей — заключенного в крепости на всю жизнь, без срока — он не был подготовлен.

«Никакой роли в жизни я сыграть не успел,— писал он в записке, написанной по моей просьбе, и продолжал: — политическое воспитание я успел получить только в Шлиссельбурге. Мои экономические понятия не шли дальше беспочвенных симпатий к мужику и трудящемуся люду вообще, симпатий, частью унаследованных с детства, частью вынесенных из народнической литературы».

Но тюрьма с ее жестокостью, размышление, чтение и изучение экономических наук закалили его характер, развили его ум и сделали его истинным революционером.

Многие узники Шлиссельбурга, отрезанные от всего мира, в течение долгих лет не имевшие не только свиданий с родными, но и переписки с ними, умерли, сломленные болезнью и загубленные тоской по родине и свободе. Но Михаил Васильевич вынес все, победил все условия, которые сводили одних с ума, других — в могилу. Он вышел из испытания полным сил и энергии, и по выходе из крепости развил такую кипучую культурно-просветительную деятельность, которая вызывает удивление и едва ли кем-либо была превзойдена.

11

12

Лев Николаевич Толстой говорил: «Благо людей — в жизни. А жизнь — в работе». И если кто исполнил завет великого учителя земли русской, — так это Михаил Васильевич Новорусский. В шлиссельбургской тюрьме он работал неустанно и непрерывно. Вначале у нас не было мастерских. Но когда смерть унесла многих, слишком многих, то, как будто для того, чтоб тюрьма не опустела совсем и осталась доходной статьей для всех чиновников и сторожей ее, начались улучшения, были заведены мастерские: токарные, переплетные, столярные и сапожные; устроили огороды, стали накопляться книги. Узники, в том числе и Михаил Васильевич, с жаром бросились работать, и по работоспособности и изобретательности никто не мог превзойти Новорусского.

Книга «Тюремные Робинзоны» дает понятие, до чего может дойти ловкость и умение человека, у которого нет даже товарища-Пятницы, и он самостоятельно должен додумываться, как сделать то, что ему нужно или что ему желательно. Так, когда товарищу по процессу Михаила Васильевича — Лукашевичу надо было раскрасить геологические карты, а никаких красок и кистей у него не было, он брал для черной краски копоть со стекла лампы, а для красной — брал собственную кровь.

Как внимательно узник относится ко всему немногому, что попадается ему на глаза в четырех голых стенах его камеры, показывает следующий случай. Раз Иосиф Лукашевич, читая книгу, нашел между страницами неизвестно как попавшее туда семечко лесной земляники. Одно единственное семечко! Он тотчас подобрал его и сохранил, а потом посадил в землю. И что же? Через несколько лет у него в огороде была небольшая грядка, вся заросшая земляникой, и он собирал с нее ягоды. Он пил с нею чай и, по его словам, «наслаждался». Солнца было мало, со всех сто-

12

14

рон падала тень, — оттого ягоды были кислые, но они напоминали узнику многое — опушку леса, лужайки и полянки, усыпанные земляникой; напоминали детские годы, походы «в лес по ягоды».

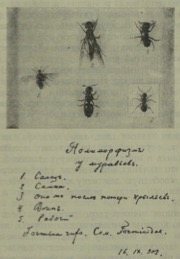

Сколько прекрасных коллекций по ботанике, по минералогии и энтомологии (наука о насекомых) сделал Михаил Васильевич в крепости; сколько разнообразных столярных и токарных изделий вышло из его рук. Прочтите книгу Михаила Васильевича «Записки Шлиссельбуржца», где он подробно описал, нашу жизнь в крепости. Многие вещи и коллекции, сделанные «золотыми» руками Михаила Васильевича, можно видеть в Подвижном музее учебных пособий в Ленинграде, где по выходе из Шлиссельбурга до самой смерти работал Михаил Васильевич. Другие его изделия — гербарии, разборные цветы под стеклом и изящные коробочки, в которых заклеены бабочки, жуки и другие насекомые во всех стадиях развития — от яйца, гусеницы или личинки и куколки до взрослого состояния — стоит осмотреть в Музее революции в Зимнем дворце, где есть особая комната, посвященная шлиссельбуржцам. Его гербарии и препараты были так изящно и искусно сделаны, что вместе с другими нашими работами были выставлены на Парижской выставке и заслужили общую похвалу.

Последние годы, начиная с 1917 года, Михаил Васильевич был директором Сельскохозяйственного музея, для которого сделал чрезвычайно много. Находя, что недостаточно видеть скелеты и чучела животных и сухие препараты растений, он организовал на Крестовском острове Живой сельскохозяйственный музей, так называемый Учебно-показательный питомник, который посещали учащиеся и интересующиеся этой отраслью знания. Там было скотоводство, птицеводство, пчеловодство, цветоводство, огородничество, семеноводство и т. д.

14

15

Кроме занятий по Музею, Михаил Васильевич очень много писал в газетах, журналах и написал много книг и брошюр. Невозможно в этом предисловии перечислить все, что было написано им как литератором. Это был бы список в несколько страниц. «В иной год я исписывал более стопы бумаги», — говорил он. Все его сочинения относятся, главным образом, к естествознанию и сельскому хозяйству или касаются области просвещения.

Михаил Васильевич был членом многих ученых обществ и различных комиссий, читал лекции в различных городах и в самом Ленинграде, и можно было только удивляться, как он всюду поспевает. Когда, бывало, я говорила ему: «Дайте себе отдых» — он отвечал: «Я должен наверстать те восемнадцать лет, которые у меня отнял Шлиссельбург».

Но эти восемнадцать лет не были отнятые, потерянные годы. Именно в эти годы он получил ту подготовку, которая создала из него знатока многих отделов науки и выработала из него общественного деятеля и деятеля в области просвещения.

Характер Михаила Васильевича, кроме упорной энергии и великой самодеятельности, отличался скромностью, спокойствием н неизменной ровностью. О людях он судил строго и правдиво, и, поэтому, в сношениях с людьми, благодаря деловитости и сдержанности, мог с первого взгляда казаться сухим и холодным. Но он никогда не отказывался хлопотать за других, и это отнимало у него много времени и много сил.

После освобождения из крепости судьба улыбнулась ему, подарив ему личное счастье, — он имел любимую жену и сына, с которым он был очень дружен.

Будем надеяться, что все, знавшие Михаила Васильевича лично, и тысячи ленинградских рабочих и граж-

15

16

дан, слышавшие его лекции и под руководством в течение восьми лет посещавшие Шлиссельбургскую крепость, не забудут того, кто’ всю свою жизнь отдал на благо народа и на основании собственного опыта рассказывал им у памятника, воздвинутого на костях погибших, о страданиях, испытанных узниками нашей русской Бастилии.

Вера Фигнер.

1925. Х.

16

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РОБИНЗОНЕ

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Наверное, мы все читали, а то слыхали историю про Робинзона. И каждый раз, как мы слышим слово «Робинзон», мы вспоминаем необитаемый остров, затерянный где-то среди морского простора.

Туда не заходят корабли и не заглядывают люди.

Заброшенный на этот остров, одинокий человек живет беспомощно среди всевозможных лишений. Ему приходится самому добывать для себя все, в чем он нуждается; жилище, одежду, пищу.

Но в этой одинокой и необыкновенной жизни человек проявляет столько изобретательности, столько сообразительности, сколько не приходится проявлять ни одному человеку, если он живет в обществе других людей.

Война родит героев, а нужда, — изобретателей и творцов.

Жизнь Робинзона, это — жизнь на лоне природы, без людей и без всяких средств к жизни. Жизнь, полная лишений и в то же время торжества над этими лишениями. Жизнь в постоянном и притом чрезвычайно разнообразном труде. В этой жизни человеку приходится учиться всему и до всего доходить своим умом.

17

18

Труд, руководимый разумом, борьба с препятствиями и торжество над природой, это — старая, но и вечно новая история.

Вот почему история о Робинзоне Крузо читается с таким захватывающим интересом детьми разного возраста и разных народов. Вот почему книга о Робинзоне Крузо, написанная более двухсот лет тому назад, не утратила доныне своего интереса, и каждое новое поколение читает ее с таким же увлечением, как и старое.

С тех пор, как книга о Робинзоне сделалась известна, Робинзоном стали называть всякого человека, которого судьба забросила в необитаемую местность и заставила устраиваться в одиночку, среди всяких испытаний и невзгод.

Поэтому по справедливости можно назвать Робинзонами и нас, которым пришлось долгие годы провести в заточении, в застенках царской тюрьмы, среди необычайных лишений. Эта тюрьма находилась в Шлиссельбурге с давних времен.

И вот теперь я хочу рассказать юным читателям о тех злоключениях, о тех невзгодах, трудах и успехах, которые в свое время выпали на нашу долю.

Жизнь наша во многом напоминала нам самим жизнь Робинзона, с той только разницей, что он попал на необитаемый остров сам, увлеченный жаждой приключений, нас же оторвали от мира насильно. Прочтите эту книжку, и вы сами увидите, насколько похожи или непохожи наши тюремные Робинзоны на настоящего.

18

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Как мы попали на необитаемый остров.

Наш остров не был затерян среди безграничного океана. Он находился на расстоянии всего шестидесяти верст от Петербурга, ныне Ленинграда. Он был постоянно на глазах высшего начальства, которое никогда про нас не забывало. Оно получало о нас ежемесячные отчеты, а нередко и само посещало нас.

Но, несмотря на все это, мы были вычеркнуты из списка живых. Мы были на всю жизнь сосланы на этот остров, и никто, ни родители ни друзья, не должны были знать, где мы находимся.

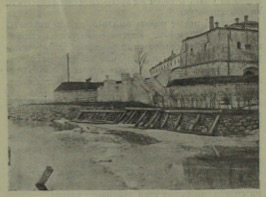

Нас отделял от других людей не безбрежный и бурный океан, а тихие воды маленькой реки Невы, непроницаемые стены крепости, замки и крепкие двери. Над нами царил суровый произвол властей, которые строго нас охраняли, никого к нам не допускали и никуда нас не выпускали. Мы сидели на острове, окруженном широким водным пространством, где течение было настолько быстрое, что зимой даже не покрывалось льдом. Остров окружен громадной крепостной стеной, с единственным входом, который был постоянно заперт и охраняем. Внутри крепости мы были отгорожены стеной, ворота в стене были тоже заперты (второй замок). Наружная дверь тюрьмы тоже запиралась (третий замок). За нею следовали

19

20

решетчатые двери, ведущие на наш коридор, которые запирались на ночь (четвертый замок). Наконец, дверь камеры была постоянно заперта (пятый замок), причем она запиралась двумя ключами, на один или на два оборота, и ключ, запиравший на два оборота, находился всегда в квартире смотрителя.

Побег был немыслим при таких условиях.

И мы долгие, очень долгие годы ждали, как Робинзон, чтобы на горизонте появился спасительный корабль, который привезет и объявит нам освобождение. Это была мечта, которой мы жили. Это была вера, без которой мы не могли бы прожить так долго в тюрьме.

Попали мы на этот остров за борьбу против царского самодержавия, за то, что осмелились желать свободы русскому народу.

Мы никогда не теряли надежды на то, что в этой неравной борьбе царское самодержавие потерпит поражение, и что молодое поколение, которое выступит нам на смену, рано или поздно одержит победу и таким образом освободит нас.

Остров, куда нас поселили, точно самой природой был создан для того, чтобы можно было неслышно и незаметно хоронить в нем живых людей. Никто, кроме избранных и посвященных, не должен был знать, кто живет на острове и что происходит на нем за его глухими стенами. Никто не должен был знать о тех казнях, о тех самоубийствах, о тех расправах над революционерами, которые здесь происходили.

Поселили нас на этот остров не всех сразу, а постепенно. Открыли для нас это старинное убежище узников в августе 1884 года. А когда через два с половиной года прибыл туда и я, там было двадцать человек живых. Но многие уже успели умереть.

20

21

Меня привезли туда 5 мая 1887 года. Было прекрасное весеннее утро, когда мне сказали, что нужно выходить из каюты маленького пароходика, на который меня посадили в Петербурге глубокой ночью. Я вышел из каюты и увидал, что пароходик стоит вплотную у берега.

Сзади было широкое русло Невы, а влево виднелась необъятная гладь Ладожского, озера.

Предо мной, почти у самого берега, высилась семисаженная каменная стена Шлиссельбургской крепости, от которой углом выступала башня с воротами. Эти единственные ворота и вели внутрь моего будущего жилища.

Меня взяли под руки двое дюжих жандармов и затем повели, не выпуская из рук. Высадка произошла очень быстро.

21

22

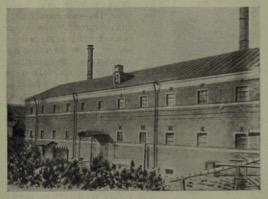

Внутри крепости я увидал церковь, казарму и несколько служебный зданий, а вдали за новой кирпичной красной стеной выступало двухэтажное, такое же красное, здание тюрьмы.

Я и мои спутники прошли через белое здание кордегардии; там нас провели сквозь строй двенадцати вооруженных солдат, не считая часового, и вывели на тесный тюремный двор. Здесь мы свернули налево и подошли опять к такой же крепостной стене (крепость внутри крепости).

А сквозь новые ворота вошли в тесную цитадель, или секретный замок. Внутри его я увидал старинное, низкое, на солнце ярко белевшее, здание, которое, повидимому, было последним на моем пути.

Над самой стеной его, среди скудной молодой зелени, золотом отливали только-что распустившиеся одуванчики. Эти вестники весны были последними, которые напоминали о жизни на воле. Успела мелькнуть мысль:

— Как могуча сила природы!

Даже здесь, почти на голых камнях, среди массивных и тесных стен, пробиваются скромная травка и полевой цветочек.

Еще шаг. Меня спрячут в глухих стенах каземата и, может быть, я никогда не увижу ни этой травки, ни солнца, ни белых стен каменного здания.

II. Что ожидало меня внутри застенка.

Внутри этого здания меня ввели в пустую камеру, раздели, обыскали, переодели в арестантский костюм и замкнули в другую камеру, вдали от первой.

Мой костюм состоял из грубого, толстого и серого белья, из холщевых штанов и такой же куртки до пояса, с черным тузом на спине. На плечи мне наки-

22

23

нули просторный халат из арестантского сукна с бубновым тузом желтого цвета на спине.

После мне дали блинообразную шапку без козырька из такого же сукна, с черным крестом наверху, а к осени суконные штаны и куртку. У серой куртки рукава были черные.

Такое переодевание означало, что прежний человек теперь исчез навеки, а вместо него появился новый. Появился каторжник, с которым и обращаться будут по-каторжному. Туалет совершался в присутствии начальника шлиссельбургского жандармского управления, его двух помощников, доктора и нескольких нижних чинов. Все сурово молчали.

Несмотря на всю печальную серьезность такого

23

24

переодевания, одежда, которой меня наградили, казалась мне чересчур смехотворной. Казалось невероятным, что высшие власти способны заниматься такими пустяками, как тузы, черные рукава и черные кресты, и с серьезным видом ломать такую комедию.

На ноги были даны широкие, весьма просторные башмаки или коты, у которых на каблуках были густо набиты гвоздики с широкими и толстыми шляпками. По каменному полу они страшно стучали. К ноге башмак привязывался веревочкой, а вместо чулок выдали онучи или портянки.

Этот костюм был один и тот же и летом и осенью, в комнате и на дворе, на работе и на отдыхе. Изменили его только лет через десять.

Когда я был одет, мне жестами указали, что я должен итти куда-То вдоль коридора, и через минуту я очутился у двери № 8, вошел в нее и был захлопнут наглухо.

Это был конец моего короткого путешествия, конец и моей молодой жизни. Мне только недавно исполнилось 25 лет. Из них 14 лет я провел в глухих стенах закрытых учебных заведений и только 6 месяцев «на воле». Конец надеждам, молодым стремлениям и исканиям лучшего будущего, конец гордым думам и горячим порывам. На вратах нашего Ада стояла золотая надпись, уцелевшая, кажется, со времен Петра I: «Государева». Так называлась башня, сквозь которую тес-

24

26

ным и низким изгибом шел единственный вход в крепость. Но мы потом шутили, что в этой надписи есть недоговоренность и что нужно читать: «Государева тюрьма».

Камера, где я очутился, была довольно просторная, до двенадцати шагов из угла в угол, сырая и темная. Стены были выбелены известкой и только снизу, на высоте аршина от полу, выкрашены коричневой краской. Пол был асфальтовый, некрашеный, грязный. Единственное окно выходило на узкий дворик, прямо против крепостной стены. Рамы были толстые, двойные; за ними решетка, стекла матовые. Солнце сюда никогда не заглядывало. В этом склепе царил постоянный мрак. В пасмурные дни читать было почти совсем невозможно.

Мебель состояла из железной кровати, приделанной к стене, с мочальным матрацом и подушкой, да из железного стола и стула, которые тоже были вделаны в стену.

На стене, приклеенная хлебом, висела инструкция, заменявшая нам Свод Законов. За преступление заключенным следовало пятьдесят розог или смертная казнь, первое наказание в административном порядке, второе — в судебном. Инструкция менялась несколько раз.

Осматривать в таком жилище было нечего, а развлекаться чем-нибудь — тем более, так что я всецело был предоставлен своим думам.

В 12 1/2 часов неожиданно отворилась форточка в двери, и мне подали обед из щей и каши.

В 4 часа так же неожиданно открылась форточка, и мне дали кружку чаю и кусочек сахару. Чай был безвкусен, с запахом веника, но зато горячий. В 7 часов, вместо ужина, я получил немного какой-то размазни. А в 9 часов внесли медную керосиновую лампу и предупредили, что она должна гореть всю ночь.

26

28

Так кончился первый день моей подневольной жизни.

Я забыл упомянуть еще об одной подробности, привыкнуть к которой было не легко: дежурный поминутно заглядывал в глазок. И бесило же заглядывание на первых порах! Через год я уже относился совершенно равнодушно к подглядываниям и не обращал на них внимания.

Размеры здания и количества камер я не мог определить сразу. Но подозревал, что в этом здании, кроме меня да Лукашевича, шаги которого я слышал в соседнем номере 9, помещены еще товарищи. Однако, как ни старался я уловить звуки, — я ничего не слышал. Толстая, обитая железом дверь захлопывалась плотно, как пробка, массивные стены, в 1 1/2 аршина толщиной, были непроницаемы для звуков. К тому же ориентироваться во всяком новом помещении подобного рода крайне трудно. Поэтому я остановился на мысли, что мы с Лукашевичем здесь только одни.

Много лет спустя от дежурных мы узнали, что наши товарищи, приговоренные к казни, сидели здесь 3 дня вместе с нами и что они были казнены в 2 часа ночи, 8 мая, когда мы крепко спали.

Прошло недели три. Раз как-то дверь открылась в неурочное время и жандарм произнес:

— Мыться.

Я вышел и, пройдя по коридору в другой конец здания, увидел комнату, где помещалась ванна. Я хотел было уже войти туда, как был остановлен его возгласом:

— Надо постричься.

Я сел на табурет и дежурный солдат принялся стричь меня. Но при этой операции он не употреблял гребенки и потому сделал меня похожим на только-что остриженную овцу: где была голая кожа, а где топорщились редкие кустики волос.

28

29

Когда мы после этого увидались с Лукашевичем и показали друг другу свои головы, то долго смеялись.

После ванны, которую заключенные принимали на глазах у двух жандармов, мне дали в придачу к тому костюму, который я получил в первый день, ходшевые штаны и такую же куртку, длиной до талии и с серым тузом на спине. Ванна делалась в это время раз в месяц, по субботам, белье же носильное менялось еженедельно, а спальное — дважды в месяц.

Недель через семь меня перевели в новое красное здание, о котором я упоминал (за стеной секретного замка), В нем камера была вдвое меньше, но светлее

29

30

и совершенно сухая. А мебель была точно такая же. Вводя меня в новую камеру, жандарм предупредил, что «здесь, вероятно, будут стучать, так прошу не отвечать». Стуков никаких я не слыхал, однако, сразу почувствовал, что попал в общежитие. Здание, строенное на цементе, прекрасно передавало звуки. Большой коридор служил резонатором этих звуков, и по количеству дверей или форточек, отворяющихся для раздачи обеда, можно было определить число товарищей по несчастью.

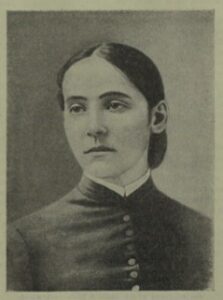

Правда, я не сразу научился разбираться в звуках. Вначале, например, я слышал шаги у себя над головой, но не мог решить, было ли это прямо надо мной, справа или слева. Впоследствии мои уши приобрели такую же чуткость, как пальцы слепых, и я, прислушавшись, мог безошибочно определить, сидит ли жившая надо мной Вера Николаевна в данную минуту или лежит.

Попав в эту камеру, я, с небольшими перерывами, просидел в ней 17 2/2 лет и только в ноябре 1904 года окончательно переселился в верхний этаж.

Лукашевича привели вслед за мной и посадили опять рядом, в № 9.

Итак, у меня была готовая одежда, готовое жилище, даже готовое пропитание. Заботиться было не о чем. И потянулись однообразные дни за днями, похожие друг на друга, как две капли воды, без малейших перемен.

Мы обречены были на полное безделье. И в этом убийственном бездельи должны были проводить свои бесконечные дни. Вместо каторжных работ, подневольных уроков, спускания в недра земли и труда в сырых или промерзлых шахтах, нам досталось на долю «смирное сиденье». При таких порядках негде было проявлять свое творчество. Единственное занятие, которому можно было предаваться невозбранно,

30

31

было хождение из угла в угол. Но и то было затруднено длинным халатом да башмаками.

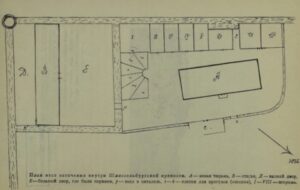

Между 8 и 12 ч. утра каждого из нас выводили во двор для прогулки на два часа. Для этого устроены были маленькие дворики из высоких четырехаршинных глухих заборов. Заборы были двойные — одна сторона из досок, сложенных горизонтально, другая — из досок, прибитых вертикально. Между этими стенками был промежуток вершка в два. Благодаря такому устройству не было ни малейших щелей, в которые мог бы украдкой заглянуть луч солнца. Дворики были густо усыпаны песком, а всякая зелень в них искоренялась начисто.

Единственная работа, которая допускалась в это время, была вот какая. В каждом дворике было насыпано по куче песку, и в нее воткнута деревянная лопата.

— Зачем это? — спросил я смотрителя, когда он повел меня первый раз на прогулку.

— А это можно пересыпать вот сюда.

— А потом?

— Потом опять на прежнее место.

Труд этот, бессмысленный и нелепый, был настоящим каторжным трудом.

Никакой другой работы во дворе или в камере не разрешалось. Никаких занятий. Ни книг, ни бумаги.

Наша высадка на остров произошла совершенно безопасно. Но чрезвычайно опасна была жизнь на острове в первые годы. Такая жизнь была хуже всякого кораблекрушения. Это кораблекрушение зависело не от слепой стихии, а от сознательной воли людей, которая иногда действует гибельнее всякой стихии.

И вот моя дальше история будет историей о тех, которые уцелели…

В течение нескольких ужасных лет многие умерли, других казнили, а третьи сами покончили с собой,

31

32

но, в конце концов, нам удалось сломать начисто такие порядки. После постоянной и упорной борьбы мы сумели добиться того, что нам разрешили книги, инструменты и работы. Только тогда мы смогли развернуть свою изобретательность и проявить себя тюремными Робинзонами.

III. В одиночку или вместе?

Чтобы сделать нас настоящими отшельниками, которые не должны видеть ни одного человеческого лица, кроме жандармского, для нас устроили одиночные камеры и не разрешали нам видеться друг с другом ни в камерах, ни во двориках.

Жили в одном здании, под одной крышей, входили каждый в свою келью из одного и того же коридора. Но начальство не допускало ни под каким видом, чтобы мы как-нибудь встретились друг с другом.

Мы слышали шаги друг друга. Слышно было, как в соседних камерах покашливали, шагали или чихали. Во время раздачи пищи слышали голос соседа, если он спрашивал что-нибудь у смотрителя. Но никого не видали.

Мало того, у многих тут были близкие друзья. Многие не видались друг с другом три-пять лети более. Здесь они впервые очутились вместе после разлуки. Но быть по-настоящему вместе им строго запрещалось. Даже перед смертью и то не разрешали посетить товарища. Умирали в совершенном одиночестве.

Мы были молоды, сильны, хотели жить, тюрьма еще не успела иссушить нас, и потому всю силу своей молодой энергии мы направили на то, чтобы разрушить такой порядок. И на самом деле мы сумели это сделать, хотя борьба была тяжелой и продолжа-

З2

33

лась целых десять лет. Борьба эта была разная: или открытая, или тайная, закулисная.

Конечно, те блага, которые нам нужно было завоевать, сами по себе ничтожны, но они были для нас необходимы. Нас обрекли на физическую и духовную смерть. У нас хотели отнять самое ценное, что было для нас дороже жизни — нашу духовную личность.

Целый ряд мелких стычек, главным образом за право перестукиваться и гулять вдвоем, закончился трагическим самоубийством Грачевского — он сжег себя.

Итак, мы стали перестукиваться. Для этого существует особая условная азбука. И всякий, кого судьба забросит в одиночное заключение, легко догадается, в чем тут секрет. Самый принцип разговора посредством стука изобретен, как говорят, декабристом Бестужевым. Мы только немножко усовершенствовали его, введя массу сокращений в словах, например, вместо «хорошо», стучали «хр.», вместо «человек» — «чл.» и т. д. Наконец, темп ударов, по мере навыка, все учащался, и некоторые виртуозы дошли до такой степени совершенства, что их стук для непривычного уха слышался, как сплошная трещотка, в которой отдельные удары неразличимы.

Стучать, даже чрезвычайно тихо, конечно, запрещали. На этом занятии ловили. Пойманных лишали чаю, прогулки, сажали в карцер, — карцер простой или карцер строгий.

Но никто карцера не боялся. Запрещению никто не подчинялся. Наконец, жизнь взяла свое, и мы стали перестукиваться свободно, громко и без помехи.

Вначале стучали косточкой указательного пальца, грифелем или ложкой. А с появлением мастерских каждый обзавелся какой-нибудь примитивной колотушкой.

Стучали чем-угодно, а стук в дверь был так громок, что мог разбудить мертвого.

33

34

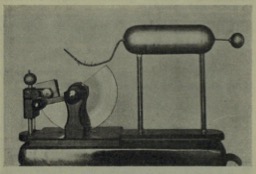

После того, как я сделал себе барометр, а Попов приобрел наружный термометр, прибитый за окном его камеры, мы оба выстукивали по утрам на весь коридор свои метеорологические даты. Весной, в критические для огородника дни, эти даты были очень полезны.

Первое время, когда мы добились разрешения перестукиваться, мы стучали целыми часами.

Иногда после обеда все соседи по сигналу созывались в «клуб». При этом каждый ложился на свою кровать, вооружался стуколкой, напрягал внимание и слушал речи или сам держал их. Так как кровати четырех камер (две вверху и две внизу) при мыкали к одной и той же стене, по которой звук передавался и слышался привычным ухом так, будто бы потолка вовсе не было, то все четверо оказывались как бы лицом к лицу. Но и другие ближайшие соседи, хотя не так отчетливо, могли слышать разговор.

В этом оригинальном «клубе» беседы длились подолгу, но были немногословны, ибо речи, продолжавшиеся по пять минут, состояли всего из двух-трех фраз.

Камера, где сидела Вера Николаевна, была надо мной, и мы часто перестукивались в сумерки, особенно в пасмурные дни, когда читать нельзя было уже задолго до захода солнца, ламп не давали, а длинные сумерки нужно было убить как-нибудь.

Несмотря на строгую изоляцию, мы превосходно угадывали душевное настроение друг друга по стуку.

Но стук был первобытным способом сношений, крайне несовершенным и весьма неудовлетворительным. Хотелось большего и лучшего.

Хотелось не только слышать стуки, но и видеть живого человека, говорить с ним лицом к лицу.

Первый шаг к общению с товарищами начался после того, как нам разрешили гулять вдвоем.

Случилось это так.

34

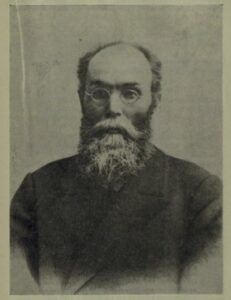

ЛУКАШЕВИЧ, ИОСИФ ДЕМЕНТЬЕВИЧ, (род. 1863 г.)

Родился в Виленской губернии и с юности увлекался естественными науками. Поступив в тогдашний Петербургский университет, он особенно много занимался ботаникой, химией и геологией. Присоединившись к тайному кружку Александра Ульянова и Шевырева, он принял деятельное участие в заговоре против Александра III. Арестованный в 1887 году, он был приговорен к смерти, а затем к пожизненному заточению в Шлиссельбургской крепости. Там он деятельно продолжал заниматься науками, делал ботанические коллекции, модели кристаллов и разные физические приборы и преподавал естественные науки товарищам, у которых пользовался особенным авторитетом. После освобождения в 1905 году принял деятельное участие в организации Географического института в Ленинграде, а потом стал профессором геологии в Виленском университете. Издал многие научные труды:

«Неорганическая жизнь земли» (в 3-х томах) и др.

Николай Морозов.

37

Когда мы узнали, посредством стука, всех своих товарищей, мы в разговоре с начальством стали называть друг друга по фамилиям. Те поняли, что мы все равно знаем всех, кто здесь. Прятать нас друг от друга было просто смешно и не было никакого смысла. А тут оказалось, что всех нас больше двадцати пяти. Мест нее для прогулок было устроено только двенадцать. За две смены, гуляя поодиночке, могли уместиться на прогулке только двадцать четыре. А потому стали разрешать гулять вдвоем, сначала больным и слабым, а потом и всем.

Но только постоянно с одним и тем же товарищем.

У каждого одинокого Робинзона появился свой Пятница. Вернее сказать, каждый был, смотря по обстоятельствам, то Робинзоном, то Пятницей.

Нужно ли говорить, с каким восторгом мы встретились здесь с тов. Лукой,[1] с которым мы были знакомы на воле и с которым мы ехали сюда на пароходе в одной и той же каюте. Нужно ли прибавлять, что у нас было о чем поговорить и что разговор у нас ни на минуту не умолкал.

Как один миг, пролетели законные два часа. Нас развели по своим камерам и заявили, что следующая прогулка вдвоем будет только через день. Я и теперь прекрасно помню, какое удовольствие доставила тогда нам обоим эта прогулка. Казалось, гулял бы целый день и никогда не насытился.

С годами все это изменилось. Но это были первые победы и потому мы так радовались.

Но с годами и нас становилось все меньше и меньше. Умирали почти каждый месяц. Иногда и по двое в

—

[1] Лукой автор называет И. Д. Лукашевича, товарища по процессу. Ред.

37

38

месяц. Было двадцать семь, потом двадцать пять, затем двадцать, восемнадцать, двенадцать и, наконец, всего-на-всего десять человек. К концу жизни в Шлиссельбурге мы могли видеться не только по двое, но по четверо и даже по шестеро.

Это был большой шаг вперед. Прежде, чтобы передать кому-нибудь записку или другую посылку, мы должны были пускаться на всевозможные ухищрения: подкапываться под забор, если гуляли рядом, или зарывать в огородную почву, среди репы и капусты, если гуляли в том же огороде по очереди.

Наше строгое одиночество кончилось. Но оторванность от мира была не легче, а еще тяжелее, так как переписки с внешним миром у нас не было. Правда, десять лет спустя после заключения нам разрешили переписку с родными. Но получать письма и отвечать разрешали только два раза в год и то на листе бумаги определенного формата. Писать надо было по особой инструкции. Родные сообщали нам о бурях, об урожае и о семейных событиях. Никакие другие сведения не допускались и, если они попадались в письмах, то тщательно вымарывались чернилами. А мы? О чем мы могли писать? Писать о товарищах, о тюремных порядках — запрещалось. С родными и друзьями на воле у нас уже были порваны связи и нам трудно было отвечать на их письма. Другого мира, кроме тюремного, у нас не было, а потому мы писали о своих занятиях, о своих мастерских — и только. При нашей полной оторванности от мира такая переписка, конечно, давала мало утешения. Вот почему мы и не особенно обрадовались, когда нам разрешили ее. Мало утешало меня и то, что изгнан из жизни был не я один, а со мной вместе и несколько других энергичных и даровитых товарищей. Я страдал не только сам за себя, но и за них.

38

IV. Первая работа.

После пересыпания песку, первая осмысленная работа, которую я получил, досталась на мою долю довольно скоро. Старшие мои товарищи ждали ее года два. Без дела скучно.

И они и я испытали всю горечь безделья.

Живой, здоровый и молодой человек сам рвется к какой-нибудь работе, либо к спорту. А сидеть без дела месяцы и годы совсем невыносимо. Это мучение мы пережили в полной мере, как бы для того, чтобы потом почувствовать всю прелесть труда.

Наши дворики были густо усыпаны песком — как будто для того, чтобы мы лучше познали, какую радость может дать простой зеленый огород.

Я и не подозревал, что такой огород имеется вблизи, до тех пор, как однажды при выходе на прогулку меня привели к новой двери и захлопнули в клетку, полную зелени. Это и был огород.

Три высоких и плотных забора из новых досок приставлены были под прямым углом к старинной крепостной стене. И все вместе они образовали продолговатый четырехугольник, примерно 9 саж. в длину и 3 саж. в поперечнике. Поперек этого четырехугольника были устроены грядки, и на них зеленели разными оттенками брюква, морковь, свекла.

Был уже июль месяц, и молодые растения были в полном развитии.

Мне указали на две грядки. В огороде была лейка и кран. Можно было хоть каждый день поливать свои грядки водой.

Но никаких других инструментов для работы в огороде не полагалось. Я оказался на положении Робинзона…

Что было делать и с чего начать?

39

40

Первое, с чего я начал, эхо — я подыскал длинный и заостренный камень и воспользовался им как окучником для работы. Эту работу я видывал когда-то в деревне.

Но работы в этом огороде было слишком мало. Тогда еще мне было неизвестно, кто подготовил для меня готовые грядки. Но впоследствии я узнал, что их вскопали и засеяли сами жандармы, нам же разрешалось только «вручную» ухаживать за посевом.

Таково было начало нашего разумного труда. Путем перестукивания в камерах мы узнали, что таких огородов всего шесть. В каждом огороде было четыре совладельца. Порядки огородные у всех были одинаковые.

Наслаждаться огородом мне приходилось большею частью одному. Лукашевича водили в тот же самый огород, но, по каким-то соображениям, не одновременно со мной. Точно они считали уж слишком большим недопустимым благом соединять вместе удовольствие свидания с удовольствием быть среди зелени.

Первое лето мы с Лукашевичем провели в готовом огороде, который был засеян не нами. Мы были в нем простыми зрителями.

Настала вторая весна, и мы с Лукой решили сами делать грядки на своем огороде. Но, увы, для работы нам дали обыкновенные деревянные лопаты. Те самые, которыми зимой мы сгребали снег. Железа на них не было, и потому их было невозможно воткнуть в землю, которая срослась корнями и слежалась за зиму. Таким образом мы были отодвинуты дальше каменного века — к тому времени, когда первобытный человек копал землю первым попавшимся суком дерева. Что было делать?

Я не стану здесь рассказывать, сколько надо было пережить горя, чтобы добиться возможности работать как следует.

40

41

Прекрасно помню наш первый огородный дебют.

Прежде всего при работе оказалось, что я без очков даже копать землю не могу, и мне с большими затруднениями удалось получить от доктора какой-то старенький и плохенький экземпляр очков.

За этим последовало не менее оригинальное продолжение, зависевшее, правда, исключительно от нас самих. Мы с Лукашевичем, как люди неопытные в труде, предварительно взвешивали и обсуждали каждый шаг до мелочей. И вот, по зрелом размышлении, мы определили примерный, и даже максимальный диаметр брюквы. И сообразив, что ничто не мешает корням сидеть вплотную друг к другу, мы по этому расчету наметили гнезда, где посадить рассаду. Конечно, мы посадили ее так часто, что ничего не получили. Думая все время о корнях брюквы, мы забыли о ее листьях, которые требуют для своего развития надлежащего простора и без развития которых не растет и корень.

Другие, не менее нас опытные огородники, сажали, например, лук репчатый не иначе, как «вверх тормашками», и потом крайне удивлялись, видя, как из того места, где бы должна появиться луковая зелень, на самом деле лезут корни.

Впоследствии, сделавшись знаменитыми огородниками, мы стали тщательно замалчивать свои не менее знаменитые первые шаги.

Наша борьба за труд одновременно сопровождалась и борьбой за землю. Наши огороды были слишком тесны и никак не могли насытить наш земельный голод. А, между тем, вся площадь цитадели, так называемый большой двор, стояла внутри словно каменистая пустыня перед маленьким оазисом, который прекрасно зеленел в наших больших ящиках, называвшихся огородами.

В скором времени мы получили железную лопату.

41

42

лом, кирку. А в старом здании тюрьмы были организованы разные мастерские. Здесь я мог соорудить тачку и носилки — самые необходимые вещи для наших землекопных работ.

Едва только мы попробовали действовать в своем огороде ломом и настоящей лопатой, мы увидали, что огородная почва лежит только сверху небольшим слоем, а под ним известковый мусор, никуда негодный для земледельческих работ.

Позднее мы узнали, что когда разрешено было устроить огороды, то землю для них привезли с того берега на барже, а с баржи солдаты перевозили ее на наш двор.

V. Мы добываем и создаем землю.

Мы не могли и не хотели, удовлетвориться только огородами. Фантазия уносила нас далеко за пределы застенка, на волю, в родную деревню… И мы мечтали развести и цветы, и деревья, и плодовый сад, и создать хоть маленький уголок природы, где мы могли бы отдохнуть душой. Но для этого земли не было, и нам оставалось самим продолжать поиски земли. На привезенной земле могли еще кое-как расти овощи и травянистые растения. Кустарникам же и деревьям пускать корни было некуда.

Местом добычи земли мы избрали большой двор, где было просторно для таких работ.

Когда мы заложили первую шахту для добычи земли из земных недр, то оказалось, что из глубину одного метра и больше (2 аршина) залегает пласт известкового мусора, смешанный с плитняком. Это был многовековый строительный мусор, который накапливался на острове пять столетий, со дня постройки здесь первых плитняковых стен крепости.

На этом мусоре даже сорная трава не хотела расти.

42

43

Выкапывая этот мусор, мы отбрасывали его в одну сторону. А докопавшись до материковой наносной мелкой почвы, мы выгребали ее и отбрасывали на другую сторону. Когда шахта стала глубокой, мы спускали туда ведро на веревке. Один стоял на дне и насыпал ведро, а другой наверху вытаскивал землю и сваливал.

Дня два-три мы добывали землю, да день либо два разносили ее на носилках куда требовалось. Работа была очень тяжелая. Но мы продолжали ее с большим одушевлением, без всякого принуждения, каждый для своего участка или для своего надела. Работали, конечно, здоровые и физически сильные. Работали иногда на спорт: кто сколько носилок снесет за день или за неделю.

Шея, руки, спина и все тело ныли после таких работ. Никакой другой работой заниматься было невозможно от усталости. Но зато сон после этого был удивительно крепкий и спокойный, что для нас и требовалось больше всего.

Известковый мусор мы тоже использовали.

Лучшие и крупные плиты отбирали. Они служили нам мостильным материалом везде, где хотелось выложить дорожку, чтобы она всегда была сухой в самую сырую осень.

Такие плиты я возил на тачке, чтобы было легче. Многие товарищи проявили тогда большие способности и старались сделать панель в роде как на Невском.

Все отбросы, которые никак нельзя было использовать, сваливались на дно глубокой шахты. Там на дне показалась вода, как в колодце, да и землю извлекать из большой глубины было очень трудно.

Если место такой ямы шло под посадку дерева, то мы оставляли яму глубиною в аршин. А выше засыпали уже рыхлой землей, просеянным мусором, перепрелым навозом, отжившими растениями и т. п.

43

44

В эту рыхлую насыпную массу мы ставили дерево и заделывали его как следует. Росли эти посадки превосходно, как в наилучшей почве.

Таким образом мы постепенно перевернули весь большой двор на большую глубину и получили почву, которая не была нам дана самой природой,

Так мы создали минеральную часть почвы и присоединили к ней в изобилии органическую часть.

Мы в конце концов получили настоящую почву, которая была пригодна для всяких культур, какие мы развели здесь, в своем застенке.

Мы ликовали и строили дальнейшие планы.

VI. Как мы ухитрились заменить солнце.

Конечно, речь будет не о самом солнце — оно слишком высоко и велико, а о солнечной теплоте.

Этой теплоты у нас было очень мало.

И в первые годы своего огородничества мы ясно это видели. С востока наши огороды затеняла огромная крепостная стена. Эта стена, промерзшая насквозь за зиму от северо-восточных ветров холодной Ладоги, дышала холодом до самой половины лета. С юга высокий забор бросал тень на половину огорода. А с запада стоял двухэтажный корпус тюрьмы, крыша которого подымалась гораздо выше крепостной стены.

Везде тень и тень! А нам нужно было солнце.

Высокие сугробы снега наметенные среди заборов, долго не хотели таять с наступлением весны. Лучи солнца ярко светили, но не там, где это нужно для наших посевов. А тут еще частые холодные ветры, — холодные и от того, что дуют с севера, и от того, что проносятся над большим ледяным полем Ладожского озера. С течением времени, когда товарищу Попову удалось приобрести настоящий термометр (градусник), он ежедневно сообщал нам его показания стуком в коридор. Таким образом, он приучил нас точно учитывать,

44

45

насколько ненадежна была теплота нашего солнца для наших земледельческих замыслов.

Мы знали уже, что весь апрель и почти половина мая (по старому стилю) не годятся для посевов. Растения, выращенные в это время, неминуемо замерзнут в открытом грунте. Да и почва еще не успела оттаять. А между тем чуть не каждый день над нами стоит ясное небо. И где-нибудь под защитой от ветра солнце сильно накаливает.

— Ах, если бы не холодные ветры!

— Ах, если бы земля была уже талая! Этого солнца хватило бы даже для скороспелых овощей.

Так мечтали мы с товарищем Лукой во время апрельских прогулок на четвертую весну нашей совместной жизни.

— Что делать? Как усилить теплоту солнца? — раздумывали мы.

У нас уже был некоторый опыт в огородничестве.

Нам было ясно, что если бы солнце нагревало землю под рамой, его нагрев был бы неизмеримо сильней. Нагретый под рамой воздух не уносился бы в сторону.

А что, если бы мы соскребли сверху талую землю и положили ее под раму? Она ведь скоро тогда прогреется. Затем просохнет и будет готова к посеву.

Наконец, где-то мы слышали, что гниющий навоз «горит» и при этом сильно греет.

Почему бы и нам не испытать на деле всех этих догадок и соображений?

Неумелыми руками я обтесал в мастерской три широких дровяных плахи в 2 1/4 аршина длиной и сделал из них три толстых доски. Из них я сбил длинными гвоздями ящик без дна. Принес в огород и установил над продолговатой ямой, в которую перед этим мы положили коровий навоз. Этот навоз мы достали на острове у одного жандарма, который держал корову. На навоз положена была только-что растаявшая земля.

45

46

Но какой рамой покроем мы ящик?

Этого придумать мы никак не могли и потому решились вот на что. В мастерской я сделал тонкую рамку по размеру ящика. Натянул на нее, при помощи гвоздиков, два больших листа белой бумаги и промазал бумагу олифой (вареным маслом). А когда она просохла, я вынес в огород, накрыл ящик, а на другой день посеял в нем редис. Это было в половие апреля старого стиля.

Ни один огородник не мог сеять так рано!

Редис быстро пророс, и я изо дня в день замечал, как сильно прогревается почва в моем ящике.

Когда же 9 мая мы сорвали несколько первых редисок, нашему восторгу не было границ. У товарищей будет редис только через месяц! Мы восторгались не только тем, что имели редис раньше их, но и тем, что победили природу и заставили ее служить нашим целям.

Теперь перед нами была задача: найти раму со стеклами.

Но где взять?

Переговоры с начальством о новой раме и о навозе начались у нас еще зимой. Смотритель охотно обещал достать раму из какой-то старинной башни, где она праздно стояла за выслугой лет. Но с навозом было труднее. Доступ на наш остров был труден почти целую зиму. Прямой дороги в город, из-за быстрого течения, не было На лошади нужно было ехать в объезд. Но и этот путь надежен только после суровых морозов.

Мы стали ждать. И действительно, к концу марта нам доставили прямо к дверям огорода несколько возов настоящего конского навоза. Для него еще с осени заготовлена была в огороде яма.

Была добыта, наконец, и рама. Под нее приспособлен был сруб (подрамник). Мы положили раму на место и стали наблюдать, как греет под ней солнце. Термометр показывал до 40° К.

46

ПОПОВ, МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ

Родился в 1851 году. Вскоре после поступления в университет присоединился к революционному кружку «Земля и Воля”. После ее разделения на «Народную Волю» и «Черный передел» он присоединился к после нему и был одним из самых деятельных его членов. Арестованный в Киеве, он был осужден на смерть, в декабре 1880 года сослан на каторгу в Сибирь на Кару. За неподчинение тюремному начальству был выслан оттуда в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а затем переведен в Шлиссельбург. После освобождения из этой крепости в 1905 году, он поселился сначала на юге и умер, не. дождавшись революции.

Николай Морозов.

49

В этом парнике мы стали сеять на две недели раньше. Успех получился блестящий. У нас был не только ранний редис, но и всякая ранняя рассада. И не только огородная, но и цветочная.

К этому времени мы добились того, что нам разрешили сеять самим все, что мы захотим. По каталогам, которые мы достали, мы стали выписывать через жандармов все, что было нам угодно.

Мы гордились своим успехом, но все-таки не переставали желать лучшего. В нашем огороде не было ни одного участка, который освещался бы солнцем дольше четырех часов. А этого слишком мало. Навоз греет прекрасно. Но было бы еще лучше, если бы при этом нагреве можно было использовать все то солнце, которым мы можем располагать.

Этого солнца надо было искать не в тесных огородах, а в просторном большом дворе. Здесь парники можно было расположить не в пяти саженях от стены, а в двадцати пяти. Здесь солнце будет освещать парник шесть-семь часов в сутки, а то и больше.

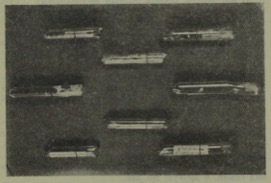

Первым выселился сюда товарищ Попов. Он заложил первый парник не в 2-3 квадратных аршина, а в 20-25.

Вслед за Поповым на следующую весну сюда потянулись и другие товарищи со своими парниками. Парники пристраивали друг к другу вплотную, пока на одной площади не накопилось до тридцати рам. Здесь солнце сразу нагревало большую площадь. И каждый парник нагревался не только своим навозом, но и от соседних парников.

Таким образом, нам удалось сократить суровую зиму почти на два месяца. Наша весна здесь начиналась уже в начале марта. И мы заставили вырастать под нашим северным небом такие овощи, которые растут только на юге.

Однако, старый наш парник в огороде все-таки не был забыт. Мы поддерживали его попрежнему, но

49

50

уже не для ранних посевов. Теперь мы выращивали в нем луковичные растения: гиацинты, тюльпаны, нарциссы, крокусы и др. Из года в год мы покупали по нескольку луковиц и сажали их осенью для ранней выгонки в холодный парник, т. е. в парник, в котором был перепревший навоз.

Луковицы развивались всю зиму под досчатым щитом, который сверху заносило толстым слоем снега.

И вот, в начале апреля, когда устанавливались солнечные дни, мы сбрасывали начисто снег с парника, открывали щит и находили в парнике молодую луковичную поросль. Парник мы закрывали рамой, и растения под лучами солнца в два-три дня начинали зеленеть и скоро зацветали.

Кругом еще снег или весенняя гололедица. С озера дует ледяной ветер. Иногда тронувшийся лед ясно шуршит за крепостной стеной, ломаясь о прибрежные камни. А у нас уже весна! У нас ярким ковром в парниковом срубе расстилаются живые цветы и разносится опьяняющий запах гиацинтов.

В тюремной обстановке, на привычном сером и унылом фоне, наши подснежные цветы составляли исключительно живописную и очаровательную картину. Они радовали наши взоры и сердца и вносили разнообразие в монотонную жизнь. Мало того, они являлись в то же время нашим торжеством над суровой природой, которая сама без нашего участия не могла дать ничего подобного.

50

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

VII. Мы создаем живую природу.

Я только-что рассказал, как мы создали уголок живой природы, которая расцветала почти из-под снега. Но для нас этого было слишком мало.

Огород, это еще не природа! Огороды прятались за толстыми, плотными и высокими заборами. А кругом не видно было ни кустика, ни деревца, ни зелени.

Наши дворики для прогулок продолжали оставаться пустыней. Только теперь здесь появилась веселая травка, которую перестали искоренять, как это делали в первые годы.

С самого начала нам недоставало свежих овощей. От этого мы стали болеть цынгой.

Но точно так же нам недоставало и фруктов и ягод. Давно уже известно, что цынгу лечат лимонным соком. А лимонная кислота находится во многих ягодах.

Вот почему вначале, пока мы не развели своих ягод, мы были особенно жадны до клюквы. Никогда, ни прежде ни после, я не был любителем этой чрезвычайно кислой ягоды. Тогда же мы истребляли ее с каким-то странным наслаждением и даже совсем без сахару.

51

52

Такова была причина нашего нового увлечения ягодным садоводством.

Из ягод мы развели у себя: полевую землянику, клубнику, малину, крыжовник, барбарис и все три сорта смородины. Из кустарников была даже редкая ягода — облепиха.

Некоторые из этих кустарников, как малина и черная смородина, всегда любят полутенистые места. Поэтому под нашими заборами они развивались особенно успешно. Вырастая в рост человека и даже, больше, они своими верхушками легко достигали свободных лучей солнца и потому не могли страдать от тени.

Кусты стали покрываться ягодами. И мы с огромным интересом следили за тем, как одна за другой появлялись клубника, смородина, малина… Эти давно невиданные ягоды волновали нас необычайно. И мы, как дети, лакомились какой-нибудь горсточкой ягод с особенным наслаждением.

Со временем мы их размножили, и ягоды вошли в привычку.

Настала очередь и для декоративных растений, и прежде всего цветущих. Из кустарниковых здесь на первом плане стояли розы. Этих роз мы развели много сортов. И поздней весной у нас пышно расцветали самые разнообразные бутоны на розовых кустах: желтые, белые, бледно-розовые, ярко-розовые, пунцовые и т. д. Кусты роз перемежались с белыми цветами жасмина (чубушника). А раньше всех в изобилии цвела сирень.

Любители роз ухаживали за своими кустами с чрезвычайным вниманием. Каждый старался, чтобы именно у него, а не у другого, распустились первые розы. Спорили, горячились, держали пари, чья роза будет первой.

Все это вносило в нашу маленькую общину столько

52

53

страсти и оживления, сколько можно найти только на спортивных площадках.

Всякий кустарник, который мы сажали в рыхлую и хорошо удобренную почву, сильно разрастался. А затем старался перелезть через забор. Молодые побеги мы рассаживали в виде отводков туда, где еще было место. Таким образом, наши кустарники, несмотря на запоры, заборы и другие преграды, расползались по всей территории нашего застенка, не оставляя нигде свободного места. Жандармы тоже вносили в наши насаждения свое содействие. Если какой-нибудь куст им почему-либо не нравился, они тайно, в наше отсутствие, подливали под корень кипятку. И через несколько дней хозяин, лелеявший свой кустарник, замечал, что его насаждение быстро и без всякой причины засыхает.

За кустарниками следовали деревья. Не сразу мы решились сажать их. Деревья растут очень долго. Нужно ждать десяток лет, а то и два, чтобы получить хорошее дерево.

Но нашлись все-таки любители, которые не смутились этими соображениями.

Без взаимного сговора, один за другим, наши любители растений потянулись и за древесными насаждениями. По нашей просьбе, жандармы привозили откуда-то осенью то одно, то другое молодое деревцо, а мы подыскивали подходящее место и насаждали, один за другим, новые экземпляры древесных растений.

Прошло пять лет. В нашей монотонной и бессрочной жизни пять лет — сущие пустяки. Но теперь кругом нас была уже другая картина. Посмотришь: то там, то тут над нашими заборами высится ярко-зеленая, раскидистая крона одного, другого, третьего дерева.

И все это дело наших рук! Мы торжествовали.

53

54

В первую очередь появилась наша родная русская береза, без которой не обходится на севере почти ни один лес.

Одновременно с нею так же быстро развилась рябина, то белевшая крупными кистями цветов, на которых звонко гудели шмели, то рдевшая крупными кистями ягод, которые до самого снега красовались на ее высоких, раскидистых ветвях.

Потом пошли душистые тополи, широколистные, бледнозеленые клены. И, наконец, были посажены’ вечно зеленые, угрюмые и задумчивые ели. Одну из них сажала Вера Николаевна Фигнер, а я, по ее просьбе, копал посадочную яму.

— Смотрите, — наказывала она мне, — копайте яму глубже и шире. И дайте хорошей земли, чтобы ель выросла большая пребольшая!

И действительно, она посажена была на славу и росла прекрасно лет десять, заметно увеличиваясь с каждым годом.

Я назвал только немногие кустарники и деревья. На самом деле их было гораздо больше.

Но вся масса растительности состояла не из них. Это были многочисленные травянистые и цветочные насаждения. Их теперь нам легко было разводить, потому что по каталогу можно было выписать пакетик семян любого растения, а в парниках легко было выгнать для посадки любую рассаду, хотя бы самого нежного растения.

На каждом свободном и освещенном клочке земли красовался какой-нибудь новый оригинальный вид цветочного растения. Он хорош был уже тем, что его у нас раньше не было и его мы ни разу в жизни не видали.

Всех их перечислить невозможно. Из крупных и более известных цветочных растений я назову: ирисы, шпажники, шток-розы, левкои, георгины,

54

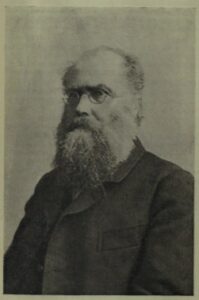

ФИГНЕР, ВЕРА НИКОЛАЕВНА

по мужу Филиппова, родилась в 1852 году в имении своего отца в Казанской губернии. Окончив Казанский институт, вышла замуж и уехала в Швейцарию, где поступила в Цюрихский, а потом перевелась в Бернский университет. Когда ее подруги в России были арестованы, она возвратилась в конце декабря 1875 года продолжать их дело и стала одним из самых деятельных членов Исполнительного Комитета «Народной Воли» и «Военной организации». Осуждена на смерть военным судом 28 октября 1884 года и заточена пожизненно в Шлиссельбургской крепости. Через 20 лет, в 1904 году, по ходатайству матери и брата вышла из Шлиссельбурга и была сослана в Архангельскую губернию. Со времени революции живет в Москве, где написала свои воспоминания: «Запечатленный трудя, «Шлиссельбургские узники» и др.

Николай Морозов.

57

маки, дельфинии, флоксы, душистый горошек и пр.

Вкусы у каждого из нас были различны. А на своем надельном участке каждый мог сеять все, что ему угодно. Поэтому, в конце концов, каждый огород и каждый дворик оказался особым уголком природы, в котором был своеобразный растительный мир, подобранный по вкусу своего хозяина.

Если бы мы составили карту растительных сообществ, которые были разведены в наших владениях, то мы получили бы своеобразные Соединенные Штаты. На всей же территории получилась такая разнообразная зеленая природа, которую можно встретить только в ботаническом саду.

Сидишь, бывало, в своем уголку в глубокой задумчивости. Начало лета. И вдруг замечаешь: то привычный шелест березы, который уносит тебя мечтой в другую, давно ушедшую, жизнь, где слышен был такой же шелест беспечной березы. То раздастся гудение пчелы, привлеченной в наш цветник медоносными запахами. Либо короткая трель зяблика, залетевшего на вершину одного из наших деревьев.

То вдруг, вместе с легкой струйкой ветерка, доносится откуда-то аромат розы, либо жасмина. И вновь воображение унесет тебя куда-то в далекие края, где в совершенно другой обстановке другие, свободные розы испускали такой же очаровательный аромат. А трели зяблика были более радостными. И даже пчелы жужжали веселее.

Очнувшись от своей задумчивости и вглядываясь в окружающую нас природу, мы сами удивлялись и спрашивали себя:

— Неужели это тот самый застенок, в который мы вошли лет семнадцать-двадцать тому назад? Как здесь тогда было все пусто, все мертво! Тогда над заборами носилось дыхание пустыни. Тогда здесь

57

58

человеческому глазу не на чем было остановиться, кроме унылого серого камня. И до слуха заключенных не долетали никакие звуки, напоминающие обыкновенную живую природу.

— И неужели, действительно, все эти разнообразные и пестрые краски природы, вместе с живой растительностью, созданы нашими собственными руками, совершенно добровольным трудом? Нашим трудом, в котором не было никакой корысти и при котором единственным побуждением было стремление к лучшему!

VIII. В поисках за живой природой.

После того как мы стали выписывать семена сами и запаслись каталогами от разных магазинов, мы могли спать спокойно. Теперь мы могли выращивать все, что там продается. Но этого нам было .мало. Мы были ненасытны. К тому же мы увлекались ботаникой и гербаризацией. А для этого надо было иметь как можно больше разных видов растений.

Но ведь так называемая дикая природа не размножается при помощи магазинов. Попробуйте-ка там найти, например, какую-нибудь веронику дубровку — ранний голубенький полевой цветочек.

Мы это знали и потому несколько растений нам удалось получить от наших жандармов. Если растение встречалось часто на поле, или на болоте, и имело заметный вид, то они находили его по нашему описанию и приносили с корнями. Так, например, принесли богульник, чернику и др.

Но таких растений все-таки было мало. И мы искали их различными способами всюду, где только могли.

В первую же весну для парников нам понадобилась ржаная солома, из которой мы хотели сделать

58

59

маты (соломенные щиты), закрывать раму на ночь от холода.

Жандармы привезли два-три пуда соломы и сложили в пустую камеру. Мы заготовили веревки и ножницы и пошли в эту камеру вязать маты, и нас заперли.

Вид ржаной соломы уносил наши мечты к тем местам и к тем временам, когда перед нами развертывались картины вольной сельской жизни и мы не знали, что такое неволя.

Запах ржи кружил нам голову и еще сильнее уносил наши мысли к тем ржаным полям, которые когда-то расстилались перед нашими взорами и создавали впечатление довольства и благополучия.

Мы ушли с головой в эту нетрудную работу и, закончив ее, связали два мата, свернули их в трубку и поставили в угол. На полу оставался мелкий мусор, который могли подмести и без нас. Но мы, имея свободное время, решили обследовать и его.

Ползая на коленях, мы самым внимательным образом осматривали мусор и искали, нет ли и тут семян.

— Вот, посмотри-ка, — вдруг вскрикнул Лука, взяв на ладонь одно семечко.

Я смотрю и вижу знакомца:

— Да это василек!

И действительно, это было семечко василька. За ним еще легче нашли более крупное и черное семя куколя. А затем, видя, что всяких семян здесь оказалось много, мы смели в одну кучу весь мусор, тщательно собрали его в тряпку и вынесли в огород. Там мы отвели небольшой участок под «полевую культуру» и посеяли весь мусор вместе.

В течение лета все это у нас зацвело. И мы нашли в своем огороде, кроме цветов василька и куколя, много разных злаков (метелка, костер, тимо-

59

60

феевка), затем ромашку и даже два анютиных глазка, клевер, и тоже два, белый и красный, и еще кое-что.

Словом, совсем случайно нам удалось перенести в свой тюремный уголок кусочек поля.

Когда нам надо было прикрыть клубнику на зиму от вымерзания, мы затребовали для себя мху.

Жандармы достали его где-то из ближайшего болота и доставили нам прямо в огород.

Жадные до всего нового и наученные предыдущим опытом, мы поступили с ним так же, как с соломой, — то есть разобрали весь мох по горсточкам.

В привезенной куче оказалось очень много разных видов мха. Из них мы составили специальный гербарий мхов. Семена, которые здесь попали нам, мы отобрали для посева. Корневища тут же зарыли в землю на новом «болотном» участке, который обложили мхом. А несколько лишайников, которые оказались случайно, пошли для другого гербария.

Кроме того, неожиданно для нас мы нашли здесь несколько личинок и куколок живых насекомых. Мы решили воспользоваться и этим материалом. Личинки и куколки вместе с маленькими кусочками мха положили в жестянку от консервов, а жестянку поставили в прохладное место для зимовки. Весной получились из них полные формы насекомых.

Так незаметно от поисков за природой мы перешли к консервированию найденных образцов.

Чтобы пополнить наши гербарии всеми видами лишайников и мхов, мы с Лукой искали их всюду, а особенно на дровах, которые привозили к нам на большой двор. Здесь эти низшие растения отлично сохранялись. В осенние же дожди еще больше развивались. Богатые коллекции лишайников были собраны, главным образом, здесь, а также на гниющих крышах наших заборов.

60

IX. Цветы в стенах тюрьмы.

Цветы в тюрьме, да еще зимой, это можно назвать невиданным зрелищем. А особенно такие, как гиацинты и ландыши. Да еще собственной выгонки!

Но, как это ни странно, несмотря на все лишения и ужасы, которыми нас окружало начальство, цветов оно никогда не запрещало. Разве только в первый год. Как только были устроены огороды, и жандармы их засадили овощами, они же сами посадили под забором и скромные цветы: флоксы, маргаритки, анютины глазки.

Бывало, в конце лета, сорвешь три-четыре цветочка, принесешь в камеру и поставишь в кружку с водой. И в пустом каменном мешке точно луч солнца заблестит. Словно кто-то близкий улыбнулся тебе. И как-то радостнее станет в нашем мрачном, унылом жилище.

В 1889 году летом приехал к нам новый министр (Дурново, И. Н.). Он зашел в мою камеру и очень удивился, увидав живые цветы на столе. Это был единственный предмет, который бросался в глаза и привлекал к себе взоры. Увидал и невольно воскликнул

— И цветочки!

Повидимому, он хотел прибавить:

— Так они здесь неуместны!

Но так или не так, а цветы все-таки были нашей слабостью. С первых же лет и до конца мы не расставались с ними. Как-то мы заняли даже окно в коридоре тюрьмы, и здесь я вырастил горшечное лимонное и апельсиновое дерево и две финиковые пальмы.

Но зимой нас неожиданно удивил Лука. Никому не сказав, он выписал осенью из магазина несколько цветочных луковиц, а одну луковицу гиацинта пустил на выгонку. Когда, в конце февраля, гиацинт начал

61

62

цвести, он выставил его на окно коридора. Сильный аромат его разносился далеко и поразил нас неожиданным появлением. Для нас это было приятным сюрпризом!

После мы уже привыкли к этому, так как не раз занимались выгонкой. Чуть не каждый год выгоняли луковицы, которые цвели у нас в течение полутора последних зимних месяцев.

Таким же образом, но только позднее, мы выписали корневища ландышей. За несколько лет в огородной тени они сильно разрослись и давали мне прекрасный материал для зимних выгонок.

Выгонять их труднее, чем гиацинты, потому что нужно, во-первых, проморозить, а во-вторых, прогреть хорошенько. Единственное место в камере для нагрева был маленький калорифер.

А чтобы было еще теплее и светлее, я подвешивал над самым горшком электрическую лампочку с железным абажуром.

И я так наловчился в этом деле, что мог приготовить цветущие ландыши к любому дню по заказу. Обыкновенно я выгонял к новому году или к именинам, чтобы так или иначе отметить эти дни в нашей тоскливой жизни.

И вот, представьте себе.

Глухая, мертвая тюрьма. Зимняя стужа. В стенах ни звука. Вечер. Мертво, как в могиле. Только за окном завывает вьюга, либо потрескивает от мороза ближайший угол здания. А посреди стола, покрытого белой скатертью, стоит в оригинальной рогожке цветочный горшок, полный ландышей!

Их свежий вид и тонкий, нежный аромат составляют резкий контраст с тюремной обстановкой и говорят узнику:

— А все-таки жизнь возьмет свое. И жизнь эта отчасти находится в ваших собственных руках,

62

X. Свежие грибы.

Грибы являются как бы проявлением полноты жизни в природе. В настоящих лесах и в лесных полях грибы являются в большом разнообразии.

На нашем известковом мусоре, конечно, было не место грибам. Но когда мы хорошо возделали и удобрили почву, грибы стали у нас появляться сами собой.

Убедившись в том, что они безвредны (после обварки кипятком), мы жарили и солили их и, таким образом, разнообразили свой стол.

Но все-таки это был не тот гриб, какого бы нам хотелось. Из руководства по огородничеству я узнал, что грибы, именно шампиньоны, можно разводить. И, не долго думая, решил использовать эту новую культуру и у нас.

Дело было несложное. Нужно было выписать из семенного магазина только сушеную грибницу на разводку. А конский навоз для питания и для согревания у нас был. Стоило только не зарывать его в парник.

И вот я расположился в уединенном уголку коридора старой тюрьмы, где мы сохраняли часть зимующих цветочных растений. Здесь я поместил высокий, более одного аршина, ящик, набил его чистым, отборным конским навозом (без подстилки), поверх его разбросал куски сухой грибницы и слегка засыпал новым навозом.

Недели через три я попробовал раскопать навоз. Наощупь он был совершенно теплый. И вдруг я увидел, что темнокоричневая масса навоза вся пронизана свежими ярко-белыми нитями, которые ветвились по разным направлениям. Это и была желанная грибница шампиньона. Я убедился, что и она может расти в нашем холодном столетнем каземате.

Я сейчас же насыпал поверх навоза небольшой слой рыхлой земли и стал ждать, что будет дальше

63

64

с моими шампиньонами. Мне никогда не приходилось выращивать, их и потому все в этой работе было для меня ново. Ждать мне пришлось не меньше месяца, и каждую неделю я с нетерпением заглядывал по утрам в свой ящик все чаще и чаще.

Наконец, в один прекрасный день я вижу, что земля в двух местах как будто вздулась. Я взял маленькую палочку и попробовал слегка раскопать это место. И вдруг увидал круглую, упругую серую шляпку гриба.

Я ликовал. Несомненно, грибы у меня будут. И я получу, наконец, то, чего нам еще не хватало, — я получу настоящие, вкусные грибы! В роде тех, какие я с таким удовольствием собирал по лесам в свои юные годы.

Через три дня у меня была готова настоящая порция прекрасных свежих и вкусных грибов. Ее я приготовил на той же самой плите, где мы в это время сами разогревали себе столярный клей. И товарищи, которым удалось тут попробовать их, очень хвалили мою новую «культуру».

Теперь почти до самой осени я делал новый сбор грибов в своей живой «кладовушке».

Вместе с грибами, которые у меня стали «сами расти», я внес в свой застенок и те самые бесконечные леса, которые мне были так знакомы с детства. Этих лесов не могли заменить наши одиночные деревья и кустарники, несмотря на то, что они составляли для нас прекрасный уголок живой природы.

Эти леса, увы, теперь я мог видеть только в мечтах. Мечты эти с такой живостью вспыхивали каждый раз, как я раскрывал свою грибоводню, и, казалось, обдавали меня запахом настоящего живого леса, который манил меня к себе.

Таким образом, я насадил новую культуру. Я внес новые растительные формы. А вместе с этим оживил

64

65

и свои воспоминания об лесе. Они были так ярки, точно вместе с грибами я развел и самый лес, в котором они росли.

Я был очень доволен.

На следующий год у меня было уже новое увлечение, и я больше не возвращался к разведению шампиньонов.

XI. Южные овощи: помидоры, арбузы и дыни.

В то время, о котором я говорю (начало девяностых годов), помидоры в Петербурге были редкостью. Перевозить их с юга еще не умели, а разводить на месте считали невозможным, потому что здесь не было необходимого для них тепла. И лично я, будучи северянином, никогда не видал, как растут помидоры.

В нашей среде были, правда, товарищи-южане, которые с помидорами были знакомы. Но и они, как и мы, одинаково не знали, выйдет ли что-нибудь на нашем острове, если мы их посеем у себя.

Попробовать было можно. Парники уже вошли в нашу практику.

После опыта первых лет мы узнали, в какое время и каким образом лучше всего высаживать помидоры из парника, чтобы они не пострадали от холодной погоды.

Для высадки нужно было выбрать пасмурную, но теплую погоду, когда уже прекратились весенние утренники. Погоду и время мы угадывали по наблюдениям. Чтобы не повредить корней при пересадке, мы запаслись настоящими цветочными горшками.

Помидоры мы пересаживали уже при начале цветения и выбирали для них место у солнечного забора. Здесь они скоро давали цветы и первые завязи. Все излишние побеги и поздние цветы мы обрывали, а рано завязавшиеся плоды росли все лето и к осени

65

66

начинали созревать. Срывали мы их не вполне созревшими и складывали в камере на солнечном окне, где они быстро дозревали. Даже самые поздние плоды, собранные зелеными, дозревали здесь, но уже в начале зимы.

И вот, несмотря на то, что мы жили очень и очень далеко от горячего юга, мы три месяца довольствовали себя свежими помидорами и могли изготовлять настоящие малороссийские борщи.

Позднее я узнал, что, по нашему примеру, помидоры стали разводить и в городе.

С арбузами и дынями дело было сложнее, потому что на воздухе Ладожского озера для них было очень холодно. Им требовалось больше тепла. Их нужно было оставлять на почве того самого парника, где росла их рассада, и где лежал теплый навоз.

Сверху тепло и снизу тепло — вот что требовалось для наших сочных и сладких арбузов и дынь.

Но самое главное — для них требовался надлежащий простор. Эти крупные растения и их длинные стелящиеся стебли (плети) занимали очень много места. Местом же в парнике мы очень дорожили. Ради двух-трех дынь и арбузов приходилось изгонять из парника другие растения, а в том числе и огурцы. А нам надо было выращивать много огурцов, чтобы заготовить впрок на целую зиму. На открытом же воздухе они у нас развивались очень плохо.

Поэтому вся работа по выращиванию дынь и арбузов велась только любителями и была работой на спорт.

— Смотрите, ребятушки, какой я выращу замечательный фрукт!

И если этот фрукт выходил удачно, если дыня и арбуз оказывались сочными и сладкими, они объявлялись рекордными. А рекорд на нашем необитаемом острове был все равно, что всемирный рекорд,

66

67

так как никакого другого мира, кроме нашего, для нас не существовало!

И надо было видеть ту гордость и то ликование, с каким наш товарищ Попов, первый у нас арбузовед, появился в компании трех других товарищей со своим первым арбузом. Только тогда можно было понять, какого труда стоила ему эта необыкновенная выгонка.

Не одну бессонную ночь провел он прежде, чем в тиши уединения обдумал все те неожиданные невзгоды, которые могли угрожать его смелому предприятию.

Теперь вы сами поймете тот необыкновенный восторг, с каким «дынных дел мастер» при всей нашей компании разрезал и разделил между нами свою первую дыню. Мы должны были с чувством, с толком, с расстановкой, в его присутствии, вкусить и убедиться, как ароматна и вкусна эта дыня и насколько она похожа на настоящую, выращенную где-нибудь под горячим солнцем юга.

Мы пробовали дыню, наслаждались ею, поздравляли автора с успехом и подтверждали, что он, действительно, побил рекорд, и что его успех является несравнимым в нашей общей огородной практике.

Это он, Попов, сумел принести сюда частицу южного жара. Это он вырастил плод, который без него не мог бы появиться на нашей почве. Очевидно, этот человек может прокладывать новые пути везде, куда бы не забросила его судьба, и создавать там самые необыкновенные вещи.

— Умри, Денис, ты лучше ничего не вырастишь!

Здесь мы были одни во всем мире и награждали за успехи, как умели.

XII. Как тюрьма закурила.

Для привычного курильщика нет тяжелее лишения, чем лишение табаку. И те, кому долго приходи-

67

68

лось жить под замком, или в окопах, отлично знают, какие страдания испытывают люди, вынужденные оставаться без курения.

Лучше совсем не привыкать к этому зелью. А кто уже привык, тому никак не обойтись без него.

Наши курильщики жили взаперти без табаку, кто семь, а кто и десять лет. За это время они могли бы совсем забыть про него. Но это было не так. Курить хотелось, и они часто задумывались, где бы и как достать курева.

А у нас не было ничего подходящего. Самый табак был запрещен. Запрещены также и спички.

Запрещенный же плод всегда сладок.

Понятно, что, как только мы сами стали выписывать различные семена, курильщики первые надумали, нельзя ли незаметным образом выписать семена табаку и вырастить его в огороде, среди других цветов

Вышло так, что одно цветочное растение под названием «никоциана» мы уже выписывали. Табак по-латыни тоже называется никоцианом, но только другого вида. Мы воспользовались таким совпадением и выписали его под этим названием, написав его, как и другие, по-латыни.

Получили семена и вырастили рассаду в парниках. А затем посадили ее пореже на просторном месте, где побольше солнца. Лето было теплое, и растения развились превосходно. Наша стража, которая за всем следила, совсем не обратила внимания на новое растение. Ведь их было так много, что не различить. Да многие жандармы и сами никогда не видывали, как растет табак.

Наши проводники новой культуры горячо принялись за работу, тщательно окапывали свои драгоценные растения, разрыхляли почву, поливали удобрительными жидкостями и всячески ускоряли и улучшали их развитие.

68

69

И они могли гордиться: табак был ростом не меньше, чем тот, который выращивается в Крыму.

Но вот лето кончилось. Наступает самый критический момент. Надо собрать урожай, устроить морение табака, а затем сделать окончательный шаг и высушить его. Табаководы волнуются, потому что все это надо сделать так, чтобы не выдать своего секрета жандармам. Но к этому времени жандармы присмотрелись уже к разным нашим выдумкам и считали их глупыми или никчемными. Поэтому они не обратили никакого внимания на сбор табака.

Зато можете себе представить тот переполох, который поднялся среди дежурных, когда наши табаководы, точно по взаимному сговору, в один прекрасный день закурили по своим камерам.